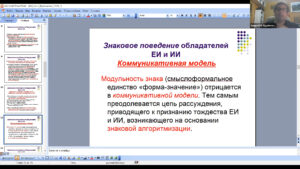

Поднимаются вопросы функциональной асимметрии мозга и психосемантической тетрады (Ф.Е.Василюк), сакральной геометрии психосемантического пространства, деятельности сознания. Человек наполняет смыслом мир, проецируя в него свое внутреннее пространство и его связи. Коммуникация есть проекция-индукция-совпадение-резонанс психосемантических пространств коммуникаторов. В обсуждении доклада (части 2, 3, 4) затрагиваются вопросы соотношения когнитивного и знакового процессов. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть …